ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

『人とくるまのテクノロジー展2019 横浜』ルポ① 三菱車とスズキ車に縁が深いバッテリーSCiBの長寿命性のワケ を知る!

2019年6月25日更新

『人とくるまのテクノロジー展2019 横浜』(公益社団法人自動車技術会主催)が、5月22~24日にパシフィコ横浜で開催された。

この展示会は、1992年にエンジニアのための自動車技術専門展として開かれたのがはじまり。28回目となった今回は国内外の部品メーカー、自動車メーカーなど624社が出展し、来場者数は3日間合計で9万5,900名を数えた。

100年に一度のカオス的展示会

会場内には小さなブースが整然と並んでいたものの、多様性と熱気に満ちたカオス的な雰囲気が感じられた。

なにしろ、ブース一つひとつに自動車をつくるための大小さまざまな部品や製品が並び、その数は会場全体でおそらく数千から万単位にのぼっていた。しかも、それらは、従来のエンジン車のものから、次世代車すなわちCASE(Connectivity=接続性、Autonomous=自動運転、Shared=共有、Electric=電動化)を体現するクルマのものまで、実に幅広い領域にわたっており、それが混沌の印象を一層強めていた。

いま、自動車業界は100年に一度の変革期と言われ、新旧技術が入り交じる状況にあるわけだが、今回の『人とくるまのテクノロジー展』は、まさにそれが生々しく体感できるカオス的な場となっていたのである。

EVの航続距離を延ばすための

新しいバッテリー技術の数々

とはいえ、こうしたカオスの中でも際だっていたのは、やはり直近の本格普及が予想されているEVなど電動車に関わる展示だった。モーター、駆動用バッテリーをはじめとする部品や機器類が数多く展示されていた。

特に、電動車の肝とされるバッテリーの新技術に関する展示はリアルに目立っていた。

主要な自動車メーカーも、バッテリーのエネルギー密度を高め、航続距離を伸ばし、スペース効率を高める方向の開発に積極的に取り組んでいることをしきりにアピールしていた。

トヨタは近い将来に実現するとしている全固体電池の試作品を展示し、日産は新型リーフe+に搭載している62kWh用バッテリーモジュールを展示していた。

そして、ホンダは、電動二輪車用の着脱式バッテリーを展示していた。バッテリーを着脱して交換するという方式は移動中の充電時間を省く効果があるため、四輪EVにおいても有用なアイデアとされているわけだが、それが二輪用とはいえ実際に形として提示されていたことから、多くの来場者が足を止め、熱心にその形状と技術内容に見入っていた。

注目のバッテリー、東芝のSCiB

バッテリー展示のなかでも、われわれ取材班がもっとも注目したのは東芝のSCiBというバッテリーの展示だった。

EVの駆動用バッテリーというと、テスラのEVに搭載されているパナソニックのものが一般的に有名だが、実は業界内では優れた長寿命性や急速充電性、安全性を誇るSCiBへの評価は高く、今後のEV普及のカギを握る重要な存在の一つと目されている。いわば玄人受けするバッテリーなのだ。

しかも、このSCiB、ロータスクラブが提携している三菱自動車やスズキの電動車と縁がある。

三菱車でいえば、かつて発売されていたEVのアイ・ミーブMグレードやミニキャブミーブ・トラック、現行のミニキャブ・ミーブ バン CD10.5kWhに駆動用バッテリーとして採用されていたし、新型ekワゴン/ekクロスのマイルドハイブリッド用のバッテリーにも採用されている。

スズキ車でも、現行のエネチャージ車、S-エネチャージ車、マイルドハイブリッド車に採用されているほか、近い将来インドで発売されることになっているEVにも駆動用として搭載される予定となっている。チェックしないわけにはいかないバッテリーなのである。

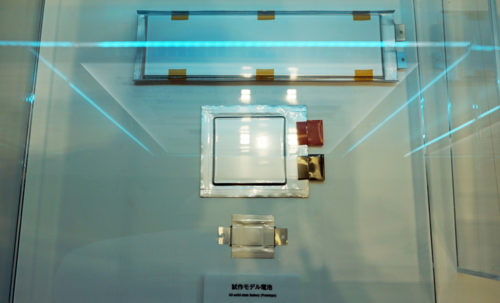

東芝のブースに展示されていたSCiBのラインナップを眺めつつ、担当者に話を聞いてみた。

――いま流通しているSCiBは、ほかのバッテリーと比べると、60Aの充放電を20,000回以上繰り返しても劣化が極めて少ないと聞いています。なぜ、こうした長寿命化が可能となっているのでしょうか?

一番大きな理由としては、負極にチタン酸リチウムを使用していることが挙げられます。そもそも、一般的にいう「バッテリーの劣化」とは、ほぼ負極が劣化することを意味するのですが、ほかの多くのメーカーさんが採用

している炭素系の素材を使った負極と比べると、チタン酸リチウムを使った負極は極めて劣化しにくいという特性があり、それでバッテリーの長寿命化が実現できているのです。

――炭素系の素材を使った負極と、チタン酸リチウムを使った負極は、何がどう違うんでしょうか?

炭素系のものは充放電するときに膨らんだり縮んだりするため、それが繰り返されるとどうしてもモノとしての劣化が早まります。しかし、チタン酸リチウムを使った負極材は充放電のときに体積が変わらないので、何度充放電を繰り返しても物理的な痛みが少なく、結果、バッテリーの性能を長く維持することができるのです。非常に単純なことですが、そこが大きな違いとなっていますね。

――チタン酸リチウムを使った負極にそういう優れた特性があるなら、ほかのメーカーも同様のものを作れば良いのではないかと考えますが、どうしてそうはなっていないのでしょうか?

理論的にチタン酸リチウムが良いとわかっていても、実際にそういった負極材を大量生産できる技術と体制がないからです。いまのところ、大きなメーカーではわれわれ東芝だけがSCiBでそれを実現させています。

――ところで、現在の電動車に搭載されているバッテリーのセルのはラミネート状のものが主流ですが、東芝のSCiBのセルは矩形の缶です。これはやはり性能面を考えてのことなのですか?

そうです。電動車のバッテリーのセルは何層も重ねて積載されることになるわけですが、そうなると、ラミネート状のセルだと変形しやすく、それが性能低下へとつながる恐れがあります。それを防ぐために缶状にしているのです。

――SCiBは長寿命性、急速充電性、安全性などに優れているにしても、その一方で、エネルギー密度が低いために、ほかのバッテリーと同じ量を積んで比べると航続距離が短くなるデメリットがあると聞きます。ユーザーの立場でいうと、そこは大きなマイナス点になるかも知れないと思ったりするのですが、いかがでしょうか?

負極充電特性が良いSCiBは、6分間で約80%まで充電できるという大きな時間的メリットがあるので、そうした距離面のマイナスもしっかりカバーできると考えています。つまり、長距離を走ったあとに長い時間をかけて充電するか、それより短い距離を走ったあとに短い時間で充電するかの違いで、総合的に見れば結果は同じということです。いや、走行中の回生ブレーキによる充電効率もほかのバッテリーより優れているので、総合的にはアドバンテージすらあると言っていいかも知れません。

――もう一つのデメリットとして、SCiBは比較的に価格が高いということもあるようですが、それについてはいかがでしょうか?

価格については、なんともコメントできません(笑)。ただ、あえてお金に関することをいえば、SCiBを積んだ電動車は長くバッテリーの高性能が維持されるので、ずっと快適な走行が楽しめるし、中古車価格(下取り価格)もあまりダウンしない可能性が大きい。コストパフォーマンスを気にする方にとっては、これらはかなりのメリットになるはずです。

今後も、電動車の底部に隠れて潜むSCiBの高い能力とその進化から目が離せない。

(文:みらいのくるま取材班)

① 三菱車とスズキ車に縁が深いバッテリーSCiBの長寿命性のワケを知る!

② EVのパイオニア三菱自動車は2019年中に始まるDENDO DRIVE HOUSEを披露!

③ 三菱自動車のパティシエコンセプトが生み出す次なるクルマとは?

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

eKクロスEVで長距離走行④「軽EVは自…

軽自動車はEVがベスト——最後に改めて、eKクロスEVで行った東京―白馬村往復600㎞のロングドライブについて総括をお願いします。この軽EVは、どうでしたか?…

2022.09.08更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2016後半の注目ニュース① 歩行者には…

この秋、「みらいのくるま」関連の注目のニュースが立てつづけに飛び込んできた。なかでも大きなインパクトがあったのは、「2018年3月から音が消せない車両接近通報装…

2016.11.14更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(31)『2022年…

2021年12月14日、トヨタは今後のEV戦略に関する説明会を行った。演壇に立った豊田章男社長は、以下のような発言をしている。「トヨタグループは2030年ま…

2022.01.27更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

ALL JAPAN EV-GP SERI…

今戦はALLJAPANEV-GPSERIES2023のシリーズ前半を締めくくるレースとなっていたが、出走車両が8台にとどまった。もし、初の兄弟ワンツー…

2023.07.06更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

第2回 SDGs ERK on ICEレ…

「自動車はガソリンエンジン車を中心に進化・発展を続けてきました」「そして、長きにわたり移動の自由やモータースポーツの楽しさをもたらしてくれました」「しかし、…

2021.10.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

次世代エコカー勉強会〈18時限目〉ライフ…

自動車のエネルギー効率を測るにあたっては、ウェル・トゥ・ホイールという指標がある。今回はこの指標について見ていこう。EVもCO2を排出している?自動車のCO…

2022.04.21更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)