ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

次世代エコカー勉強会〈12時限目〉日本は2050年までに完全電動化の達成をめざす!

2021年3月18日更新

「自動車新時代戦略会議」が

完全電動化の目標年を発表

「自動車新時代戦略会議」(経済産業大臣主催)は2018年7月24日、この春からから重ねてきた官民による話合いの内容をまとめた中間報告を発表。その中で、「日本の自動車メーカーは2050年までに世界で販売するすべてのクルマを電動化すべきである」という旨の目標を明かにした。

中間報告の資料である「自動車新時代戦略会議中間整理(案)」によれば、この目標の設定は主に以下の二点の課題が考慮された結果ということだ。

◎2015年に採択されたパリ協定を踏まえれば、クルマからでるCO₂などの温室効果ガスを2050年までに1台当たり8割(乗用車は9割)削減する必要がある。

◎クルマの電動化(および自動運転化)への動きが世界中で加速しているなか、自動車大国である日本が今後もトップランナーとして走り続けるためには、できるだけ迅速に電動化(および自動運転化)を進めていく必要がある。

すなわち、環境対策としての2050年までの電動化であり、日本の自動車産業の生き残りもしくは隆盛をかけた2050年までの電動化ということなのである。

世界一のシェアを誇るがゆえに

完全電動化には32年間が必要

日本が期限を切って電動化をめざす姿勢を鮮明にするというのは初めてのこと。それゆえ、これはかなり注目されるニュースとなった。

しかし、世間の反応は必ずしも芳しいものばかりではなかった。「完全に電動化するのが2050年というのは、ほかの国と比べて遅すぎる感がある。日本は電動化に大きく立ち遅れているのではないか?」との声が少なからずあがったのだ。

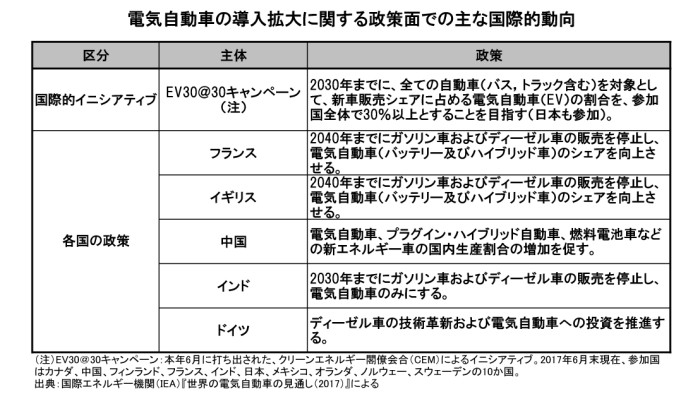

確かに、世界各国が進めている電動車普及政策と見比べてみると「遅い」という印象を持つかもしれない。たとえば、フランスや英国と比べて10年の遅れがある。

ただ、単に期限の長短だけで政策の優劣は語れないのも事実だ。各国のクルマ事情に目をやりつつ日本独自の事情も鑑みれば、2050年という設定は、妥当性がないわけでもない。

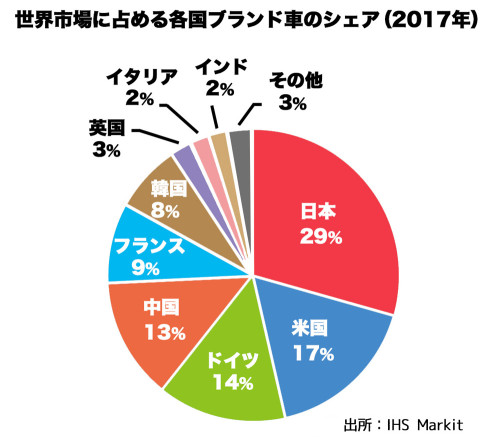

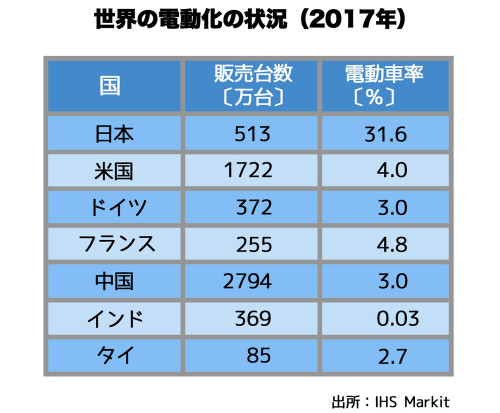

たとえば販売台数の問題――。2017年時点で世界市場に占める日本ブランドのクルマはトップシェアを誇っている。たとえば、充電インフラがほとんど整っていない東南アジア諸国においてもかなりの数の車両が販売されている。それらを含めて世界中で販売するクルマのすべてを電動化するには、「それ相応の時間がかかる」という見解は致し方ないともいえる。

そう、2050年までの32年間という時間は、日本が自動車(輸出)大国であるがゆえのジレンマを帯びていると考えることもできる。

2030年の国内のクルマは

5~7割が次世代車になる!?

そもそも日本のクルマの電動化は、ハイブリッド車を含めればどの国より進んでいるという現状がある。それを踏まえれば、「日本が電動化への動きに立ち遅れている」という指摘は成り立たないだろう。

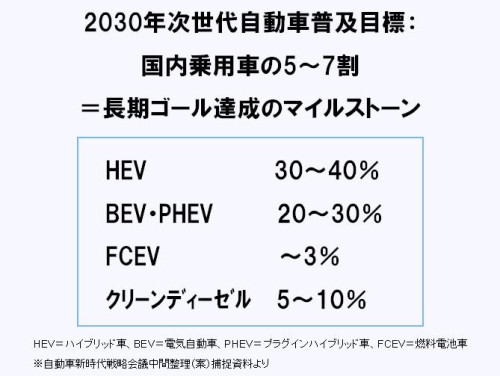

実際、中間報告では、2050年のゴール達成までのマイルストーンとして2030年の日本国内における次世代自動車(クリーンディーゼルを含む)普及の目標も明かにされており、その数値は、EV大国を目指している中国が設定している目標数値に負けず劣らず野心的なものとなっている。

国内のクルマの5~7割が電動化車両とクリーンディーゼル車になれば、交通社会の風景はガラリと変わるはずだ。それが、あと12年で達成されるかもしれないとなると、これはもう、相当にスピーディな変化といえるのではないだろうか。

ゼロエミッション実現までには

ハイブリッド車の比率も下がる

なお、今回の発表に対しては、もう一つ懸念の声があがっている。それは、日本がハイブリッド車を電動化車両としていることに関してだ。

「中国のNEV規制や、アメリカ・カリフォルニア州のZEV規制ではハイブリッド車を“環境にいいクルマ 電動化車両”とは認めてはいないにも関わらず、日本はハイブリッド車を“環境にいいクルマ=電動化車両”の一つとして位置付けている。もしかしたら、日本のいう電動化は、真の電動化とはいえないのではないか?」

なるほど、日本にとっては耳の痛い指摘である。

だが、これも一概には決め付けられない。なぜなら、電動化車両にハイブリッド車を入れるか入れないかは各国が自国の自動車産業を成長させたい(保護したい)という思惑が絡むことであって、是非が簡単に論じられないところがあるからだ。

中国もアメリカも、日本の各メーカーのハイブリッド車製造の領域に、自国のメーカーが簡単に追いつくことができないことを見越していて、それゆえのハイブリッド車排除という側面があるといえる。逆からいえば、日本は得意とするハイブリッド車を電動化車両の一つとするに、自国の自動車産業のことを考えれば、なんの躊躇もないということになるのである。

もちろん、日本も2050年までにはハイブリッド車の比率を徐々に下げながら最終的なゴールであるゼロエミッション実現へと近づいていくことだろう。それは間違いない。その最終ゴールに至るまでのプロセスにおいて、日本がハイブリッド車ありきの電動化という路線を歩むことは、「日本ならではの現実的な路線の選択」といえるだろう。

●

今回の「自動車新時代戦略会議」の中間報告は、あくまで官民で話し合った内容をまとめただけのものなので、いまのところ、なんの効力もない。だが、いずれ、少し内容を変えつつも既定路線として定着していく可能性は小さくはない。もしかしたら、厳しい規制として発動される可能性も否定できない。

自動車産業に関わる者のみならず、一般ドライバーも、これを機に日本が現実的かつ本格的に電動化への道を走りはじめたと認識しておくべきだろう。そして、「自動車新時代」という言葉ではなく、その中身を知り、関わっていくことを意識すべきだろう。(文:みらいのくるま取材班)

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

次世代エコカー勉強会〈9時限目〉自動運転…

走行中にうっかり車線をはみだすと大変な事故を起こす可能性が高い。今回紹介する自動運転のための技術の一つLKSは、それを高度な仕組みで防いでくれる。まだ進化途中だ…

2016.10.27更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

第3回 SDGs ERK on ICE …

つるつる滑る氷の上で電気カートによるレースを楽しもう――。日本EVクラブが毎年実施している「SDGsERKonICE~氷上電気カート競技会」。その第3回…

2022.10.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

ALL JAPAN EV-GP SERI…

初夏とは思えぬ冷たい雨。近くにあるはずの富士山は、厚い雨雲に覆われて見えない。ALLJAPANEV-GPSERIES2023(全日本電気自動車グラン…

2023.06.08更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

EVキーマンに聞く/EVレース王者 地頭…

春が来れば、2022全日本EVグランプリシリーズ(ALLJAPANEV-GPSERIES)が幕を開ける。我々は、このレースへの興味関心をさらにかき立て…

2022.02.24更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2022 ALL JAPAN EV-GP…

米国生まれのテスラ・モデル3は、ここ数年、AllJAPANEV-GPSeries(全日本EVグランプリシリーズ)において絶対的な王者であり続けている。1…

2022.11.10更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

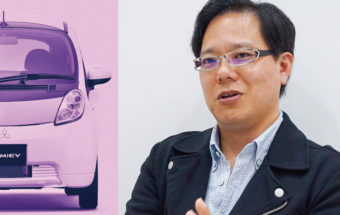

【i-MiEVの10年 / ユーザーの目…

i-MiEV発表10周年を記念した三連続インタビューの最後を飾るのは、一般向け発売が始まってすぐに購入し、今も乗り続けているユーザーの金倉弘樹さん。いいところだ…

2019.12.19更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)