ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

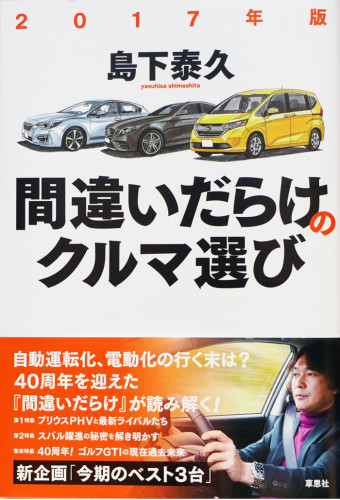

Book Review②クルマ愛に溢れた未来予測『2017年版 間違いだらけのクルマ選び』(後編)

2017年4月28日更新

経済的視点ではなくクルマ愛で語る未来

『2017年版 間違いだらけのクルマ選び』では、PART2の「クルマ界はどうなる?」がエッセイ部分に当たる。

今回、ここでは、自動運転車をはじめ、電気自動車、燃料電池車といった次世代エコカーについての話が綴られている。徳大寺氏が第一弾でエコと安全性の話を書いたように、島下氏もみらいのクルマの在るべき姿を展望しているのである。

現在、世の中に出回っている自動運転や次世代エコカーに関するニュースや論考は、主に客観的な経済的視点からのものが多い。しかし、自動車ジャーナリストである島下氏は自らのクルマ愛をベースとしながら語ってくれている。正直、分析や論考自体はそんなに鋭くなく、深いともいえないのだが、多くのクルマに乗りつづけ、同時にクルマを取り巻く社会を見つづけてきた実体験を背景に展開されるその論は、われわれ一般ドライバーに説得力をもって迫る。

その一例として、まず、最初に置かれているエッセイ「今年も震え上がるほど大幅進歩。後退はあり得ない」の一文を引用したい。完全自動運転が実現した暁には、もしかしたら、いまのような自動車ジャーナリストの仕事はなくなるかもしれないのだが、それを承知のうえで島下氏は自動運転の将来にはっきりと期待を表明しているのである。クルマ愛が勝っているとしかいいようがない。変な喩えだが、既得権益を自ら放棄したかのような熱く清々しい意思表明に思える。

〈ではこの先、自動運転技術によってクルマはどう進化していくのだろうか。あるいはクルマを取り巻く世の中は、どう変わっていくのだろうか。まず間違いなく言えるのは、技術に後退はあり得ないということだ。(中略)ドライバーの監督のいらない完全自動運転が本当に実現できるかどうかについても、私だって半信半疑でいる。しかし、自動運転技術を否定することはできない。その進化を閉ざすという選択肢は我々には無いのである。何より、それは安全のためだ。(中略)確かに、自動運転技術が未熟なうちは、それによる事故が起きる可能性は完全には否定することはできないかもしれない。一方で、自動運転技術によって助かる命は、確実に増えていくだろう。何しろ交通事故のほとんどはドライバーのミス、不注意によって引き起こされているのだから。完全自動運転はまだ先の話としても、自動運転技術によるサポートが、運転をより安全なものにすることは間違いない。移動の自由を多くの人にもたらし得る可能性を考えても、自動運転技術は間違いなく、モビリティの未来を大きく拡大するはずなのだ。求められるのは、事故の可能性を徹底的に排除しつつ、しかし前向きに技術を革新していくこと。当たり前のことに過ぎないが、やはりこれに尽きる。(中略)私は自動運転技術の将来に期待する。自動運転技術が切り拓く、新しい社会に期待しているのだ〉

(エッセイ「今年も震え上がるほど大幅進歩。後退はあり得ない」より)

これからの主流はEVという論に一石

次世代エコカーに関するエッセイもクルマ愛にあふれたものとなっている。

2016年の後半あたりから、世の中には次世代エコカーの主流は電気自動車になるとの論調が急速に高まってきているのだが、それについて島下氏はある程度までは肯首しつつも、そう急くなとクギを刺す。

〈後続距離の短さという最大のデメリットが解消されれば、すぐにでもEV時代は到来するのだろうか。いや、待ってほしい。EVにはほかにも解消すべき問題がある。(中略)たとえば、もし昼休みに国中で一斉にEVの急速充電が始まったらどうなるか。おそらく、電力網はパンクしてしまうだろう。(中略)CO2削減が重要なテーマだとしても、ヒステリックに反応していては物事は進まない。(中略)当面の解決策としては、やはりPHVがベストだろう。(中略)EVでサービスエリアごとに急速充電を行うような使い方が本来好ましくないのは、不便だというだけでなく電気の有効利用という点でも言えることである。PHVはその意味も含めて、現状、もっともバランスが良い〉

(エッセイ「すべてのクルマが電気自動車になると何が起きる?」より)

PHVだけではない。島下氏は燃料電池車にも大いに期待を寄せている。じつは島下氏、トヨタの燃料電池車ミライのオーナーでもある。

〈トヨタ・ミライが我が家にやってきて、もうすぐ1年半になろうとしている。(中略)それなりの距離の移動となると、静かでパワフルな電気モーターの旨みで、実に気持ち良く走ることができる。内燃エンジンのクルマとは疲れ方が違うと、つくづく実感しているところである。しかもミライなら、一度の水素の充填で長い距離を走ることができる。(中略)水素ステーションの数の伸びは、期待したほどではないが、じわじわと増えている。(中略)私が期待しているのは、ホンダのスマート水素ステーション。コンパクトで設置が簡単な上に、太陽光など持続可能なエネルギーから水素を生成するから環境負荷の低減にも寄与できる。(中略)一般向けの運用を開始した暁には、水素社会なる言葉が夢物語ではなくなるはずだ。(中略)ミライオーナーながら、早くその日が来るよう大いに期待しているのである。〉

(エッセイ「長距離移動はごく快適。水素インフラじわり充実中」より)

〈将来的には、やはり燃料電池車が重要になってくるだろう。水素の一番のメリットは電気のストレージとして使えること。つまり太陽光や風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電した電気を、水素に変換して持っておけば、必要な時に必要なだけ、水素としても、あるいは電気に戻してでも、効率よく使うことができるというわけである。実際、ドイツ勢も長距離モビリティを担うのは、燃料電池自動車(FCV)になるという認識で開発を進めている、(中略)ダイムラーAGグループリサーチ&メルセデスーベンツ・カーズ開発担当役員のDr.トーマス・ヴェーバーは、こう言っていた。「EVとFCVは互いに切磋琢磨していく関係になるのではないでしょうか。ちょうど、ガソリンとディーゼルのように」。(中略)競争があり、技術開発が進めば、次世代パワートレインを使った未来のクルマ達も、きっと歓びをもたらしてくれる。私はそう信じているのだ〉

(エッセイ「すべてのクルマが電気自動車になると何が起きる?」より)

繰り返しになるが、われわれが普段接しているクルマに関するニュースや論考は経済的視点からのものが多い。それらは決して大きくまちがってはいないのかもしれないが、クルマ愛に欠けていることが往々にしてある。だから、納得はできても、なにかもの足りない印象が残ってしまう。たまには、こういうクルマを深く愛するジャーナリストの意見に接し、みらいのクルマに関してのバランスのいい見方を育むのも大切だろう。

なお、この『2017年版 間違いだらけのクルマ選び』からは、「今期のベスト3台」という新企画もはじまっている。バイヤーズガイドとしての役割をしっかり果たしていこうという考えあってのことらしいのだが、これがなかなか面白い。読むお楽しみを奪うわけにはいかないので、なにが選ばれているかはここでは書かないが、どれもみらいのクルマに関係するクルマであることだけは明らかにしておこう。ぜひ、一読されたし!

『2017年版 間違いだらけのクルマ選び』

・2016年12月23日発行

・著者:島下泰久

・発行:草思社

・価格:1,400円+税

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(45)『交通安全大…

交通安全の指導は、だいたいが面白くない。「■■してはいけません」「●●しないとダメです」と禁止のオンパレード。自由を愛する子どもは、すぐに退屈してしまう。…

2023.10.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2022 ALL JAPAN EV-GP…

米国生まれのテスラ・モデル3は、ここ数年、AllJAPANEV-GPSeries(全日本EVグランプリシリーズ)において絶対的な王者であり続けている。1…

2022.11.10更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

第3回 SDGs ERK on ICE …

つるつる滑る氷の上で電気カートによるレースを楽しもう――。日本EVクラブが毎年実施している「SDGsERKonICE~氷上電気カート競技会」。その第3回…

2022.10.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

「東京モーターショー2017」ルポ(4)…

第45回東京モーターショー2017のルポ第四弾では、ロータスクラブの提携企業であるスズキのEVコンセプトカーについて見ていきたい。いきなりEVのコンパクトS…

2017.11.09更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

第1回「ボッシュCDRテクニシャントレー…

2021年11月18日(木)と19日(金)の2日間、東京都渋谷区にあるボッシュ株式会社(以下、ボッシュ)で第1回「ボッシュCDRテクニシャントレーニング」が実施…

2021.12.09更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

『第12回オートモーティブワールド』ルポ…

日本においてMaaSは、どのように実現するのか。後編では、『第12回オートモーティブワールド』(2020年1月15日~17日、東京ビッグサイトにて開催)に出展し…

2020.02.06更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)