ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

CQ EVミニカート・レース レポート(後編)―福岡工大の学生は時代の風に乗ってとことんレースを楽しんだ!

2022年10月27日更新

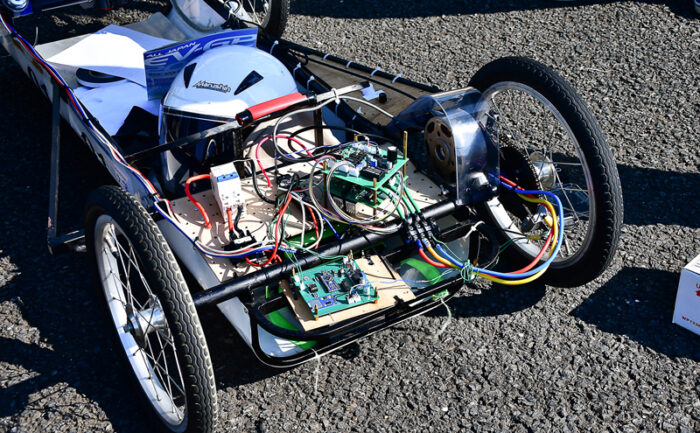

今回の「CQ EVミニカート・レース」には8つの学生チーム(15台)が参戦していた。

その中で、福岡工業大学工学部電気工学科の「エンジニアリングデザインⅡ」チームは、最多となる5台のマシンをエントリーしていた。

当然、チームの人員は多く、学生17名と教授3名で計20名の大所帯。全員が遠方の福岡から茨城県下妻市にある筑波サーキットまで足を運んでいた。

彼らは、なぜここまで熱を入れて参戦しているのか。

レース前、学生たちにマシン調整の指導をしていた同大工学部電気工学科の大山和宏教授と松尾敬二教授に話を聞いた。

レース参戦は授業の一環

インタビューのなかでわかったことだが、このレース活動は電気工学科の授業の一環とのことだった。「エンジニアリングデザイン」の授業を選んだ学生たちは、3年次に自分たちで組み立てたCQ EVミニカートで必ずレースに参戦することになっているのだという。

なるほど……。このレースへの参戦が単位の取得に必須となれば、遠方からでも足を運ばざるを得ないだろう。

だが、学生たちに義務で仕方なくやっている雰囲気はまったく感じられなかった。むしろ進んで参戦している様子がありありと映った。それに、参加者の中には「もう1回やりたい!」ということで参戦している4年生の姿もあった。モチベーションは相当高そうだ。

「やはり自分で作ったEVミニカートをサーキットで走らせて競争するというのは、彼らにとって心躍る体験になっています」(大山教授)

「一人で学ぶだけでなく、グループでレースを戦う喜びもあります。今の大学教育では専門知識を身につけるだけでなく、その分野におけるコミュニケーション力、共創力も求められていますが、彼らはまさに楽しみながらそれを体験し、また体現しているわけです」(松尾教授)

自動車メーカーに

就職を果たす学生も

学生たちのモチベーションが高いもうひとつの要因として、時代の影響もあった。

十数年前まで、電気工学科は自動車の世界とは縁が遠かった。しかし、今や世界的にEV普及の波が押し寄せており、開発・製造の分野において電気工学の必要性が急激に高まってきている。

そんな中、学生たちは時代に要請された実のある学びを行っていることに、大きな自信と喜びを感じているのである。

実際、ここ数年は電気工学科から大手の自動車メーカーや電装機器メーカーに就職する学生がぽつぽつと出はじめており、それがいい刺激になっているという。

「もともと福岡工業大学は就職率が高いことで有名でした。そこに、こうした就職動向の変化が加わり、就職の質までアップしている状態になっています」(松尾教授)

今回参戦している学生の中からも、大手自動車メーカーに就職してEV開発に携わる人材が生まれる可能性は少なくない。もしかすると、彼らはいずれ、このサーキットをテスラのモデル3よりも快適かつ速く走れるクルマを生み出す存在になるかもしれない。期待しよう。

レース目標はほぼ達成も

心底悔しがる学生たち

さて、レースのほうはどうだったのか。

もともと「全車、完走するのが目標」(大山教授)だったが、最高位が総合9位(7周回)で5台中4台が完走という結果になった。

まずまずといったところである。端から見て、楽しく学び終えたという意味では大成功という印象があった。

ところが、出場した学生たちは、一様に「もっといい成績を出したかった」と悔しがっていた。

「完走できたことはよかったけど、ちょっと慎重すぎたかもしれない。もっと攻めればよかった」

「モーターのコイルの巻き方にもっと工夫があったらよかったかもしれない」

「走行性能はまあまあだったけど、ドライバーの体重が重くて失速。その点が残念」

「直前のトラブルとかで三直二並のモーターにしなければならなかった。二直三並のモーターだったら優勝できたかもしれない」

「見た目は格好よくできたけど、制御とかが駄目だった。来年、4年生になっても出場し、一つひとつを見直したマシンで雪辱を果たしたい」etc.

みんな、とても真剣なのである。

「CQ EVミニカート・レース」には、今後もこうしたEVの学びに真剣な学生と研究者たちが数多く参戦するだろう。

何も知らないで観ていると、刺激に乏しいスローなレースに思える。だが、ここから未来の素晴らしいEV開発者が生まれてくる可能性に思いをはせれば、じわじわと面白みが湧いてくる。

来年、筑波サーキットで開催される「CQ EVミニカート・レース」をピットの様子を含めて観戦することをおすすめしたい。

CQ EVミニカート・レース レポート

(前編)EVの基礎技術を学び究める学生&研究者たちが大挙して参戦!

(後編)福岡工大の学生は時代の風に乗ってとことんレースを楽しんだ!

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(33)『TECHN…

傑物イーロン・マスクこの本は、世界を席巻するEVメーカーとなったテスラのCEOで、最近ではツイッターの買収で話題となっているイーロン・マスクがいかに優れた経営…

2022.05.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(56)『車のある風…

著者の松任谷正隆氏は、音楽プロデューサーであり、作編曲家であり、モータージャーナリストである。そして、妻はあのユーミンこと松任谷由実氏である。こんなきらびやか…

2024.09.17更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

軽EV『FOMM ONE』の可能性(第1…

社長は一人乗りEVのコムスを開発した技術者FOMMONEの広報担当者へのインタビュー内容の前に、FOMMがどういう企業なのかを見ておこう。先述のとおりF…

2021.02.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

第27回 日本EVフェスティバル レポー…

コロナ禍が続き、クルマの電動化の流れが加速した2021年。100年に一度の混沌の中、秋に予定されていた日本自動車工業会(会長:豊田章男氏)主催の東京モーターシ…

2021.12.09更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

【ルポ】東京理科大で開発が進む超コンビニ…

新しい学生たちとめざす大阪城までの500㎞走破2012年に5㎞/hにも満たないスピードで走ったSTEPS-FCVシステム搭載の燃料電池車は、2016年現在で…

2016.09.16更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2020全日本EVグランプリシリーズ第7…

決勝が始まる前のピットで、予選2位の八代公博選手、予選1位の地頭所光選手、予選3位のTAKAさん選手に少し時間をもらい、レースへの意気込みや戦略、その他もろもろ…

2020.12.10更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)