ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

次世代エコカー勉強会〈7時限目〉「自動運転のただいまのところ」②自動ブレーキの進化は日進月歩【前編】

2021年3月18日更新

自動運転の技術のなかでも、もっとも身近なものになりつつある自動ブレーキ。自動で止まるなんてまるでマジックだが、そのシステムの概要を知れば、案外わかりやすいものだと気づく。そしてついでに、すごくほしくなる。

「ブレーキをサポート」は建前?

自動運転車を「ヒトに楽をさせるためのクルマ」と捉えてはいけないらしい。

まったく操作がいらなくなった暁(レベル4以降)にはそうなるかもしれないが、現段階では「人間が行う不確かな運転をサポートするクルマ」と見なすべきなのだそうだ。

当然、自動運転車のシステムの一つである自動ブレーキに関しても同じような認識が共有されている。

たとえば、自動ブレーキの名称は各メーカーによってバラバラなのだが、「衝突回避支援型プリクラッシュセーフティシステム(トヨタ)」「インテリジェントブレーキアシスト(日産)」「デュアルカメラブレーキサポート(スズキ)」といった具合に、概して人間のブレーキングをアシストし、サポートするシステムであるという表現が多くなっている。これはつまり、ヒトがなんにもしないでも止まるものと考えてはいけないことを伝えようとしているわけだ(国から「あまりドライバーに過度の期待をさせないように」といった主旨の指導もあるようだ)。

では、これら自動ブレーキは、前方のクルマが止まっているのを見過ごしてしまい、ブレーキを踏まなかったとしたら、ちゃんと止まってくれないのかというと、そんなことはない。速度をはじめとした諸条件によっては止まれずに衝突する可能性もあるが、けっこうちゃんと止まってくれる。建前論をはずして語るなら、このシステムはかなりの安心をもたらしてくれるといえるのである。

※出典:独立行政法人自動車事故対策機構HP

三つの感知方法を単独or組み合わせて採用

自動ブレーキに関する研究は1990年代から盛んに行われていたが、日本における自動ブレーキ搭載車(減速ではなく停止するクルマ)の販売は2009年のVOLVO XC60が最初だ。そして、翌2010年にはスバルがアイサイトという廉価で高精度なシステムを搭載したクルマを販売し、それがきっかけで自動ブレーキ搭載車への注目と人気が高まりだした。各メーカーがこぞって自動ブレーキの装着に積極的に取り組みはじめたのは、それ以降のことである。

ただ、一口に自動ブレーキといっても、そのシステムはどれも同じではない。

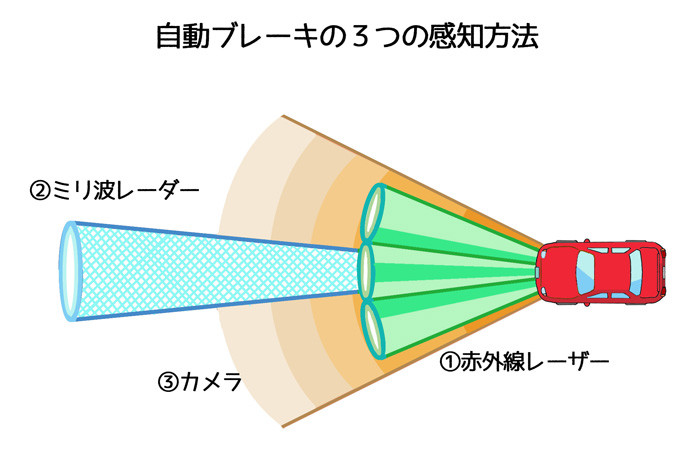

基本的に自動ブレーキは、①赤外線、②ミリ波、③カメラのいずれかで車両をはじめとした障害物を感知し、警告&停止を行うものとなっている(超音波による感知方法もあるが、主に駐車時用として採用されているため割愛)。

以下は、これら三つの感知方法による自動ブレーキについての簡単な概要である。

①赤外線(赤外線レーザー)

家電のリモコンにも使われている赤外線のレーザー光。自動ブレーキでは、障害物に当たり、戻ってきた光で距離を検知するという仕組みに利用されている。

メリットとしては、「低コスト」、「夜間でも使える」などがあげられる。デメリットとしては、「照射距離が短い」、「悪天候に弱い」などがあげられる。

自動ブレーキがではじめのころは、この感知方法を主なシステムとして採用するクルマが多かった。

②ミリ波(ミリ波レーダー)

照射して戻ってきたミリ波(波長が短い電波)を測定して障害物を検知し、停止する仕組みとなっている。

メリットとしては、「遠距離の障害物が検知できる」、「高速域でも信頼性が高い」、「悪天候や夜間に強い」などがあげられる。デメリットとしては、「コストが高い」、「人間などの電波の反射が少ない物体の検出が難しい」などがあげられる。

現状では、比較的高級なクルマに採用されることが多い。

③カメラ(主にステレオカメラ/デュアルカメラ)

カメラで障害物の形を認識して、停止する仕組みとなっている。

メリットとしては、「コストがリーズナブル」、「人間や自転車も見分けられる」などがあげられる。デメリットとしては、「悪天候や逆光に弱い」、「認識できる距離がミリ波に劣る」などがあげられる。

現在、単独の感知方法を採用する自動ブレーキ車のなかで、優秀とされるクルマの多くは、この方式を採用している。

各メーカーは、これら三つの感知方法の長所短所を勘案しながら、単独もしくは組み合わせる形でクルマに装着している。そして、それぞれの技術の日進月歩の進化に応じて、フレキシブルにシステムの内容を変えている。

軽自動車も然りだ。かつてはコストを重視して①の赤外線による自動ブレーキ車が多かった。だが、ここのところ、③のカメラを利用した自動ブレーキ車が増えてきている。その性能は驚くほどすごいらしい。なかでもスズキの自動ブレーキシステム(衝突被害軽減システム)「デュアルカメラブレーキサポート」は、その性能の優秀さで高い評価を獲得している。

(後編に続く)

※参考文献:『自動運転』(日経BP社発行)/CarWatch HP/独立行政法人自動車事故対策機構HPほか

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

JAPAN MOBILITY SHOW …

今、物流・運送業界は「カーボンニュートラル」と「2024年問題」という課題に直面している。今回のJAPANMOBILITYSHOWでは、その解決に役立つべ…

2023.11.14更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2022全日本EVグランプリシリーズ第1…

JEVRA(日本電気自動車レース協会)主催の2022全日本EVグランプリシリーズ(AllJAPANEV-GPSERIES)がついに開幕。4月23日に行われ…

2022.05.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

2022 ALL JAPAN EV-GP…

揺らぐモデル3の王座2022年の全日本EVグランプリシリーズのレースがすべて終わった後、主催である日本電気自動車レース協会(JEVRA)事務局長の富沢久哉氏に…

2022.11.10更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

eKクロスEVの魅力②「室内の未来感はほ…

カーライフジャーナリストのまるも亜希子さんに、eKクロスEVの魅力を徹底解説してもらうこのインタビュー。パート2のテーマは、内装や室内空間について。まるもさんの…

2022.08.09更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

武蔵精密工業「EVモータースポーツ部」の…

武蔵精密工業のEVモータースポーツ部は2018年に誕生。2021年にJEVRAのEVレースに初参戦している。中編では、監督を務める加藤宣保氏(研究開発部所属)…

2023.11.30更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

『EVOCカンファレンス2019 in …

夏の名残の無冠雪の富士山が顔を覗かせていた9月15日、神奈川県箱根町の星槎(せいさ)レイクアリーナ箱根の駐車場には、電動車がズラリと数十台並んでいた。三菱のi…

2019.10.10更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)