ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview⑲『2030 中国自動車強国への戦略』 – 習近平はEVと自動運転車で貧困をなくす夢を見る!?

2020年5月12日更新

最悪のタイミングで出た一冊

2019年の秋、「中国のEV販売が急減速」という主旨のニュースがいくつも流れた。

以下がその概略だ。

中国は2030年までにEVをはじめとする新エネルギー車(EV、PHV、FCV)および自動運転車の分野で大きく成長し、世界の中の自動車強国となることを目指している。

その実現に向けて政府はさまざまな施策を行っている。例えば新エネ車の国内販売の現場においては、数年前から多額な購入補助金を付けることで需要の喚起を図ってきた。

その効果はかなり大きかった。だが、効果のほどを歓迎しつつも、政府は補助金だけに頼る需要喚起と市場拡大は決して健全ではないとの認識も持っていた。

そのため、ある程度の市場拡大が得られたとして、2019年6月から補助金を半減させる策に踏み切った。

すると、予想以上に消費者心理は冷え込んだ。しかも、同時期に国内にあまたある新興メーカーが造るEVの発火事故などのトラブルが頻発したことが影響して、その冷え込みは一層強まった。

結果、EVをはじめとする新エネ車の販売台数が前年を大きく割り込む事態が数ヵ月間連続して起きている。明らかに中国の新エネ車販売は急減速していると言える――。

それだけではない。

このニュースが流れた直後の12月からは新型コロナウイルス禍が中国そして世界を襲った。この影響に関する詳細なデータはまだ出ていないものの、中国の新エネ車製造・販売および自動運転車開発がかなりの打撃を被ったのは、どうも間違いなさそうだ。

結局、これら立て続けのバッドニュースにより、今、「中国はこれからもEV大国であり続けられるのか?」「2030年までに自動車強国実現への夢は本当に達成できるのか?」といった疑問とも懸念ともつかぬ声がポツポツ聞かれ始めているわけだが、これは当然といえば当然のことだろう。

実は、今回紹介する『2030 中国自動車強国への戦略』は、こうしたバッドニュースが流れる直前の2019年10月に出版された本だ。タイトルのとおり中国の輝かしい自動車強国への戦略やその歩みの確かさなどについて書かれているのだが、記述と現実との乖離が起きているのは明白。ある意味、最悪のタイミングで出た一冊ということができるのである。

自動車強国化は真摯な施策

では、なぜそんな“古い本”を取り上げるのか?

読んでみたら、バッドタイミングの発行だからといって「読んでも仕方がない」とはならなかったからである。

内容がほぼ分析レポート然としているので通して面白く読める本ではないのだが、ところどころをつまみ食いしながらの読書を進めると、至るところでキラリと光る刮目すべき事実に出くわすことができた。

それらの記述からは、新エネ車や自動運転車の普及にかける中国の思いの熱さや、それを実現させるための底力の厚さというものがはっきりと伝わってきた。そのため、もしかしたら、最近の苦境は局面的なものに過ぎず、多少予定はずれるとしても、近い将来、自動車強国になることは間違いないのではないかという思いが強まったりもした。

感動的だったのは、2030年までの自動車強国化を主導する習近平総書記にまつわる話である。これまで人口の多さにモノをいわせて強引に事を進める独裁者的なイメージさえも感じられたが、自動車強国策の遂行に関しては決してそうとは言い切れないところがあるようだ。

それは、要約するとこんな感じになる。

1988年に寧徳市に赴任した若き習近平は、凹凸の山道を2時間歩き続けて貧困農家の実情を見て回るなど、額に汗しながら「全人民の貧困からの脱却」をテーマにした仕事に真摯に取り組んでいた。

後年、総書記に上り詰めてから打ち出した数々の方針・施策には、すべてそのときの経験や思いが色濃く反映されている。

当然、その中でもっとも大きいものの一つである自動車強国化への施策もその延長線上に位置づけられる。

彼は一国の宰相として、人民の貧困をなくすために、豊かで強い国=自動車強国を実現することに真剣な思いを持って取り組んでいるのである――。

すなわち、中国の新エネ車や自動運転車の普及に向けた施策は、独裁者が数にまかせて安易に行っているのではなく、尊敬に値する真摯な思いに裏打ちされて実施されているということ。

それを考えると、一時的なマイナス要因(例えば補助金減による販売減やコロナ禍)があったからといって、方向性と歩みはそう簡単に崩れることはなさそうに思えたのである。

そのほか本書には、「なぜ中国ではフォルクスワーゲンが隆盛を誇っているのか」、「どうして米中貿易摩擦が激化する中でテスラ車が進出できていて、かつ人気を誇っているのか」、「EVの肝といわれるバッテリー生産の分野で中国が強いワケ」、「中国における自動運転車の実現性がどこよりも高い理由」、「中国のEVや自動運転車が日本を走る可能性」など内容が並ぶ。それらは、われわれが中国に対して持ちがちな偏見を解きながら、(中国国内に立脚する)もう一つの事実認識を示し、理解へと導く。2019年8月までのデータに基づく予測数値の確かさはともかくとして、それらはすべて興味深く、読む価値が十分にあるものになっている。

いま現在のところは、われわれ一般の日本人がこうした中国のクルマ事情に通じたとしても、それほど役には立たないかも知れない。だが、近い将来にはきっとなんらかのシーン、たとえばクルマ選びのシーンなどにおいて大きく役に立つ可能性はなくもない……この本は、そんな気をリアルに起こさせてくれる希有な一冊になっている。(文:みらいのくるま取材班)

『2030 中国自動車強国への戦略 ~世界を席巻するメガEVメーカーの誕生』

・2019年10月16日発行

・著者:湯進

・発行:日本経済新聞出版社

・価格:1,800円+税

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

ALL JAPAN EV-GP SERI…

KIMI選手は、決勝のスタートで第1戦、第2戦と続けてミスを犯している。今シーズン、スタートに成功したのは第3戦だけだった。今戦の決勝スタートで、KIMI選…

2024.08.28更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

東京オートサロン2022[三菱自動車]レ…

時代の風に乗った朗報東京オートサロンの三菱自動車ブースには、軽EVのコンセプトカー「K-EVconceptXStyle」だけでなく、新型アウトランダーP…

2022.01.27更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview⑰『2020年版 間…

テスラ・モデル3は本物2019年は、新しいEVの発表や発売が相次いだ。特に欧米のメーカーからのEVラッシュがすごかった。著者・島下泰久氏は自動車ジャーナリス…

2020.01.23更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

次世代エコカー勉強会〈2時限目〉電気自動…

『次世代エコカー勉強会』は未来のクルマや新しいカーライフを研究するコーナー。2時限目は「電気自動車(EV)」にスポットを当てる。まずは、一見シンプルなようで、…

2016.03.04更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

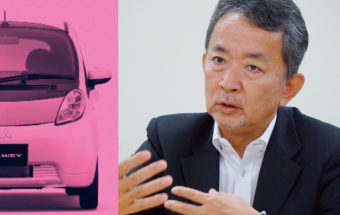

【i-MiEVの10年 / 元メーカー担…

i-MiEV(アイ・ミーブ)というクルマが歩んだ10年を振り返っておきたいと思う。それは、この先10年、20年に展開するであろう電気自動車(EV)の普及に、何が…

2019.11.21更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

日本EVクラブ主催『第24回 日本EVフ…

ここからは、フェスティバルで行われた各レースの模様をルポする。午前中に実施された電気カート(ElectricRacingKart=ERK)のレースや市販E…

2018.11.22更新

![東京オートサロン2022[三菱自動車]レポート②―秋にミニキャブ・ミーブが復活。2022年は三菱にと って再び軽EV元年になる!](/managed/wp-content/uploads/2022/01/ab868dbe487ab3d2b15b3d78caff01db-340x215.jpg)

![BookReview⑰『2020年版 間違いだらけのクルマ選び』 – 史上初めてEVが[今期のベスト3台]に選ばれた!](/managed/wp-content/uploads/2020/01/0ed24640a8b310369ce2dfd5e785b64e-340x215.jpg)

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)