ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(37)「溝が浅い」磨耗したタイヤは即交換が必要です!

2018年6月26日更新

今月の達人

宮本モータース・宮本毅

今回は、「タイヤ交換をどういったタイミングで決めるべきなのか」というちょっと専門的なお話。でも、だれでも判断できる、けっこうわかりやすい目安があったりもします。

タイヤ交換を判断するには

二つのチェックポイントがある

タイヤを交換すべきか否かを判断するには、いろいろなチェックポイントがあるのですが、一般的には以下の二つが主な項目となっています。

ひとつは「溝の深さが十分にあるか」。

もうひとつは「ゴムが激しく劣化していないか」。

これらを厳密にチェックするには、もちろん、われわれ整備工場にお任せいただくのが一番です。けれども、ちょっとした知識があれば、皆さん自身である程度の判断が下せるのではないかと思います。

走行5000キロで溝が1ミリ浅くなる

まず、「溝の深さ」がなぜ重要なチェックポイントになるのか、そしてどれくらいの浅さになれば交換が必要になるのか、さらにはそれをどうやって見分けるかなどについて、夏用タイヤを例にとりながらお話したいと思います。(※「ゴムの劣化」については次回、お話します)

新品のタイヤの溝の深さは、製品によって異なるものの、だいたい7~8ミリです。そして、当然ながら、走れば走るほどタイヤの表面が摩耗していき、その溝はだんだんと浅くなっていきます。

たとえばごく平均的なライフ性能のタイヤの場合は、走行5000キロで1ミリほど表面が摩耗する(1ミリほど溝が浅くなる)といわれています。高グレードのタイヤでライフ性能がよいものを選べば、もちはもっと長くなりますが、それでも徐々に摩耗していくことに変わりはありません。

溝が3ミリ以下になると

雨天・高速では制動力が心配

タイヤが磨耗することによって、タイヤの性能は損なわれていきます。ストレートにいえば、クルマの基本性能である「走る、曲がる、止まる」に支障がでてきます。

これは、安全面において問題が生じるということを意味します。

これが端的に表れるのが、雨の日の高速道路です。

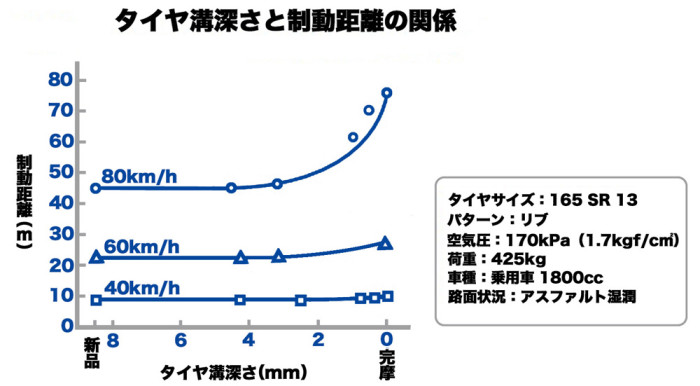

次のグラフは、濡れたアスファルトの路面での制動距離を速度別に表したものです。速度が40km/hや60km/hではあまり大きな変化がありませんが、80km/hでは溝の深さが3ミリ以下になるあたりから制動距離が急激に長くなっていくのがわかりますよね?

雨の日の高速道路を、摩耗したタイヤを履いたクルマで走っている場合、「あっ、危ない!」とブレーキを踏んでも、クルマは思ったように止まってくれないということになります。

これは、タイヤが磨耗したことによって、タイヤと路面の間の水をかき出す力(排水性能)が低くなってしまったことが影響しているのです。

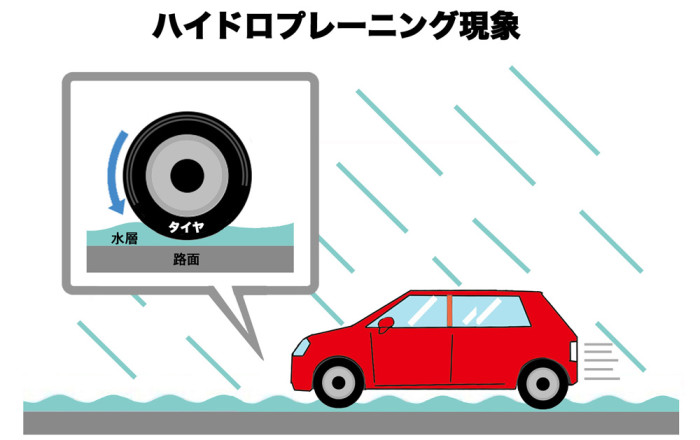

さらに、そういうタイヤではハイドロプレーニング現象(タイヤと路面のあいだに水が膜となって入り、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象)が起きやすくなります。タイヤが水に浮いた状態になるので、ハンドルやブレーキが効かなくなり、事故リスクは極めて高いといえるでしょう。

交換を考えはじめる時機は

溝の深さ3.5ミリぐらいで

では、溝の深さが何ミリぐらいになれば、タイヤ交換を考えるべきなのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、タイヤの溝の深さが1.6ミリを下回る場合は車検を通すことができません。つまり、保安基準ではタイヤの溝の深さの最低限度は1.6ミリであるわけです。

それを下回る場合は、雨天の高速道路だけでなくどんな道でも危険であるとして、法的に走行が許されません。

この基準があるために、「不安はあるにしても2ミリは法的に許されているわけだから、大丈夫なのでは…」などという話を聞くことがありますが、それはタイヤというよりも命をすり減らす考えです。

「1.6ミリは危険だが、2ミリは安全」ということではないのです。先にお話ししたように、タイヤの磨耗は、性能の低下につながります。2ミリという状態では、当然制動力はかなり落ちていると考えるべきです。

それに、磨耗したタイヤはバーストする確率も高まっています。

私は、お客さまのタイヤの溝の深さが3.5ミリぐらいになっていたとしたら、それがどんなグレードのタイヤであっても「そろそろ交換することを意識してください。できれば、あまり間を置かずに交換してはいかがでしょう」とアドバイスするようにしています。

安全なカーライフを前提とすれば、2ミリ前後まで使い込むのはリスクがあります。

8ミリあった新品タイヤの溝が3.5ミリになっているということは、大雑把な計算をすれば2万2500キロを走行してきたということです。溝が3ミリで、2万5000キロ。

このあたりが、タイヤ交換の節目とお考えください。

1.6ミリ高のスリップサインで

溝の深さと交換時期を把握する

ところで、自分の愛車のタイヤの溝の深さがどれくらいなのかを、どうやって知ればいいのでしょうか?

オススメは整備工場などで専用の機器を使って正確に測定することなのですが、実はみなさん自身でも、カンタンにそれを把握する方法があります。

それは、タイヤの「スリップサイン」がどういう状態にあるかを確認し、それで溝の深さがどれくらいかを知るという方法です。

スリップサインとは、タイヤの側面の三角マークが示す延長線上の溝のなかにある高さ1.6ミリの出っ張りのことをいいます(1本のタイヤに4~9箇所あります)。

そのスリップサインとタイヤの表面がどれくらい近くなっているかを見ることで、タイヤ交換のタイミングについてもざっくりと判断できるというわけです。次のような具合です。

「表面よりかなり低い状態 → 溝が深い → 走行が可能」

「表面にかなり近い → 溝が浅い → すぐに交換が必要」

「表面と同じ高さ → 溝の浅さが法的限界 → 走行不能」

もちろん、手もとに物差しなどがあれば、スリップサインにあてて表面までの高さを測ることもできるでしょう(1.6ミリ+表面までの高さ=タイヤの溝の深さ)。

タイヤの三角マーク

タイヤのスリップサイン

皆さん、愛車に乗る前(乗った後)、あるいは走行途中で休憩したときなどに、これを思い出してタイヤのスリップサインをチェックしてみてください。

それで、少しでも不安を感じたら、即ロータス店をはじめとした整備工場に駆け込み、正確な測定もしくはタイヤ交換を行ってください!

お店紹介

宮本モータース:宮本武夫氏(宮本毅氏の祖父)が1937年に新潟県魚沼市で創業した歴史あるロータス店。自動車普及とともに成長をつづけ、二代目の宮本実氏(叔父)、三代目の宮本好治氏(父)につづき、現在は四代目の宮本毅氏が経営を担っている。社是は「私たちの仕事は、あなたさまの安心、快適なカーライフをお手伝いすることです」。地域密着を基本としながら、お客さまのカーライフ充実に向けた活動に積極的に取り組んでいる。

住所:新潟県魚沼市堀之内103番地

電話:025-794-2508

HP:http://miyamoto-motors.jp

関連キーワード

あわせて読みたい

-

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(47)『充電制御車』には『充…

今月の達人大村モータース・山中剛最近のクルマには、低燃費&エコを実現するためのさまざまな機能、システムが組み込まれています。そしてカーバッテリーも、それに応…

2019.02.26更新

-

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(7)ハイブリッド車の燃費は、…

今月の達人ユサワ自動車・湯澤孝典こんにちは、栃木県にあるロータス店『ユサワ自動車』の湯澤孝典です。今回はハイブリッド車の燃費向上を実現するための簡単なコツを…

2016.06.14更新

-

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(70)歯医者さんに通う感覚で…

今月の達人くるま生活・井上康一女性ドライバーの皆さん、今日もハッピー&ビューティフルなカーライフを送ってますか?前回までの3回、点検や車検についての一般的…

2020.07.07更新

-

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(39)ロータスがオススメする…

今月の達人宮本モータース・宮本毅私が担当するこのコーナーの初回で、「ちゃんとした品質のタイヤを選びましょう」ということをお話ししました。さて、タイヤを製造す…

2018.07.25更新

-

クルマのことならなんでもガイド

「#猫バンバン プロジェクト」!!ご存知…

発信元:㈱ロータス・事業開発部/事業総合相談窓口ネットを中心に水面下で広がりつつあるプロジェクトに、皆さんも参加し、「猫も人も安心して過ごせる社会」を目指しま…

2016.12.27更新

-

クルマのことならなんでもガイド

達人に訊く(69)行きつけの美容室のよう…

今月の達人くるま生活・井上康一女性ドライバーの皆さん、今日もハッピー&ビューティフルなカーライフを送ってますか?今回は、愛車に乗り続けるために必ずやらなく…

2020.06.23更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)