ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

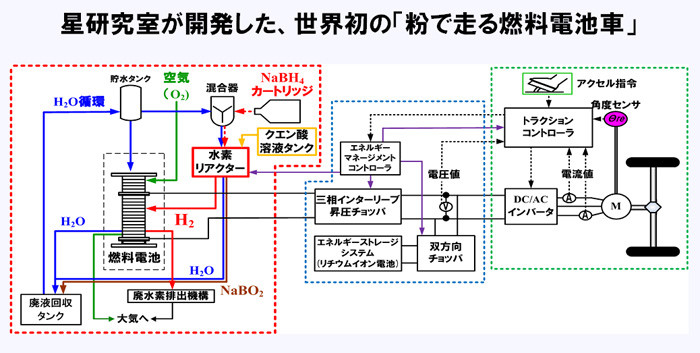

【ルポ】東京理科大で開発が進む超コンビニエンスな燃料電池車〈中編〉

2016年9月30日更新

アメリカで頓挫した

水素化ホウ素ナトリウムの利用

前編では、水素化ホウ素ナトリウムの粉を使った燃料電池車(STEPS-FCV)が、いいことずくめであることを知った。そして、それ故「世界の自動車メーカーは、なぜ水素化ホウ素ナトリウムを使う燃料電池車の開発に取り組んでこなかったのか」という素朴がなギモンも浮かんだ。

そこで、星教授に「その点はどうなんでしょう?」と聞いてみた。すると、星教授からは「いや、じつは2000年ごろから2007年までアメリカで盛んに研究開発が行われていたんですよ」という意外が答が返ってきた。

星伸一教授

「そのころ、もっとも注目されたのが、アメリカのミレニアム・セル社とダイムラークライスラー社が共同で開発していた燃料電池車です。車名はズバリ『ナトリウム』。まさに水素化ホウ素ナトリウムを使った燃料電池車であることを堂々と標榜したクルマでした」

「ところが、その『ナトリウム』は、水素化ホウ素ナトリウムの水溶液を巨大なタンクに収める方式を採っていた。これは大きな高圧水素タンクを搭載する以上にエネルギー効率が悪く、流通面でもムリがある方式。機構の画期性はともかくとして、現実に走らせたときのメリットが非常に少ないものとなってしまった。そうしたことを踏まえてアメリカのエネルギー省も2007年に『水素化ホウ素ナトリウムによる燃料電池車は将来性が低い』との評価を下すに至り、以降、開発熱は急速に萎んでいくことになったのです」

「ちなみに、日本の自動車メーカー各社も、当初は水素化ホウ素ナトリウムを利用する燃料電池車に注目していました。ですが、そうしたアメリカの流れを受け、急速に関心を薄めていきました」

当時、水素化ホウ素ナトリウムを粉末のまま載せる方式についてはまったく試されていなかった。水溶液化した方式の結果のみから「水素化ホウ素ナトリウムによる燃料電池車は将来性が低い」との認識が一般化してしまったのである。

劣勢を意識しつつも

世界初の粉末でのトライを決意

では、なぜ星教授は、水素化ホウ素ナトリウムによる燃料電池車の研究開発にあえて取り組みだしたのか? じつは、星教授がこの研究をはじめようと決意したのは、奇しくもこのマイナス評価が下された2007年のことだった。

「わたしはそのとき茨城大学で教員をやっていたのですが、そこに吉崎敦浩さん(当時・日立モバイル社員、のちにハイドリックパワーシステム代表)という方が水素化ホウ素ナトリウムを燃料電池車に載せて走らせることはできないかと相談にきた。それまでいろんな化学の専門家に『水素化ホウ素ナトリウムでクルマを走らせるのはもうムリでしょう』と断られつづけ、最終的にパワーエレクトロニクスを専門とするわたしを頼ってこられたのです」

「わたしはアメリカの事情を知りつつも、吉崎さんが熱心に推す水素化ホウ素ナトリウムの可能性に大いに興味をもち、やり方次第ではうまくいくような気がして、いっしょに研究することに同意しました。それで反応式などを見直していくなか、わたしが東京理科大に移った2008年に水溶液ではなく粉末を載せる方式でトライしてみようとなったんです。粉末なら、先ほど述べたさまざまなメリットがともなうので、ちゃんと走るようになれば、きっと将来性のあるものになるだろうと踏んだわけです」

水素化ホウ素ナトリウムを粉末のまま載せる方式の燃料電池車を開発するのは、いうまでもなく世界初の試み。それだけに研究開発には想像以上の困難をともなうこととなった。

「卓上ではうまく水素を発生させられても、車上で連続的に一定量の水素を燃料電池に送ることができないなど、クリアすべき課題がとにかくたくさんでてきたんです」

星教授と吉崎さんの指導の下、研究室の学生たちが水素生成、電力制御、動力システム構築などを数班に分かれて担当し、それぞれ精度を上げていった。だが、なかなか実際にクルマを動かすまでには至らなかった。世界初に向けての熱意が冷めることはなかったものの、もどかしい思いと年月が重なるばかりだった。

学生たちの頑張りが生んだ

2012年12月24日の歴史的瞬間

歓喜のときは、しかし、発想から4年後となる2012年12月24日のクリスマスイブの深夜に遂にやってきた。ある程度の手応えを感じはじめていた学生たちが1ヵ月半にわたって研究室に泊まりがけで研究を進めていたところ、STEPS-FCVシステムの燃料電池車が、数メートル、5㎞/hに満たないスピードでゆるりと前進してくれたのだ。水素化ホウ素ナトリウムの粉末でクルマが動くのは世界初。まさに歴史的な瞬間といえた。

「じつはわたし、そのときはウチにいて、この大事な瞬間を見逃してしまったんです(苦笑)。学生たちからケータイに映像が送られてきて、はじめて事実を知った次第。指導教員としてまことに面目ないわけなんですが、それはそれとして、非常にうれしかったですね。自分と吉崎さんがめざした研究成果がでたことはもちろん、若い学生たちが情熱をもって取り組んでくれたおかげで未来のクルマが走りだしたということに大きな感銘を受けた。やはり、人のチカラはなによりも大切なんだと改めて感じ入りました」

クルマがどういう方式で動くかは、発想や技術の問題だが、それがうまくいくかどうかは人の情熱や行動力に拠るところが大きい。星教授はそれを再確認し、さらにSTEPS-FCVシステムの燃料電池車の研究開発を、多くの学生や自動車関係者などの参加を得ながら前のめりに進めていくことを決意したのだった。

〈後編〉では、そうやって進められたSTEPS-FCVシステムの燃料電池車の開発の現状と今後の展望などについて紹介する。〈つづく〉

関連キーワード

あわせて読みたい

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(36)『2023年…

新型クラウンの出来に故・徳大寺氏もうなる!?2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤーは、画期的な軽EVの日産サクラと三菱eKクロスEVに決まった。こ…

2023.01.12更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

EVキーマンに聞く/カーライフ・ジャーナ…

まるも亜希子さんに聞くインタビュー5回シリーズの最終回は、「EV時代における自動車整備工場の在り方」について。まるもさんは「女性、そして子どもたちがファンになる…

2019.08.20更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

「東京モーターショー2019」レポート(…

ロータスクラブと提携しているスズキは2020年に100周年を迎える。それを意識してか、今回の東京モーターショーのブースは、前回のよりも華やいだ演出がなされていた…

2019.11.07更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

EVキーマンに聞く/GLM株式会社社長 …

GLMは、トミーカイラZZとGLMG4(以下、G4)を開発・販売するという完成車ビジネスを進めるいっぽう、EVによるプラットフォームビジネスにも取り組んでいる…

2018.01.17更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

eKクロスEVで長距離走行②「約300㎞…

満充電100%でスタート——では、東京から白馬村までの往路におけるeKクロスEVの走りがどういうものだったのか、具体的に教えてください。諸星スタートしたの…

2022.09.08更新

-

みらいのくるまの「ただいまのところ」情報

BookReview(25)『トヨタイム…

豊田社長を礼賛する一冊トヨタはWEB上で『トヨタイムズ』というPR媒体を展開している。この『トヨタイムズmagazine2020』はその雑誌版(ムック本版…

2021.04.13更新

![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)